D21-Digital-Index 2020/2021

Die große Gesellschaftsstudie D21-Digital-Index liefert ein umfassendes jährliches Lagebild zum Digitalisierungsgrad der Gesellschaft in Deutschland. Befragt werden über 16.000 Bundesbürger*nnen ab 14 Jahren inklusive der Offliner*nnen. Damit bildet der D21-Digital-Index die gesamte deutsche Wohnbevölkerung ab.

Thematische Schwerpunkte neben der Untersuchung des Digitalisierungsgrads der Bevölkerung sind im Lichte der Corona-Krise drei Bereiche:

Digitales Arbeiten beleuchtet die großen Entwicklungen in der Arbeitswelt (auch durch Corona) und ist, wie schon in den vergangenen Jahren, von herausragendem Interesse, weil es einen so großen Anteil am Alltag vieler Menschen ausmacht.

Digitaler (schulischer) Unterricht richtet den Blick auf die unmittelbar beteiligten Gruppen der Lehrkräfte, SchülerInnen und Eltern: Sie standen durch Corona vor massiven Herausforderungen und Veränderungen, die das Potenzial haben, die Digitalisierung des (schulischen) Bildungssystems nachhaltig zu verändern.

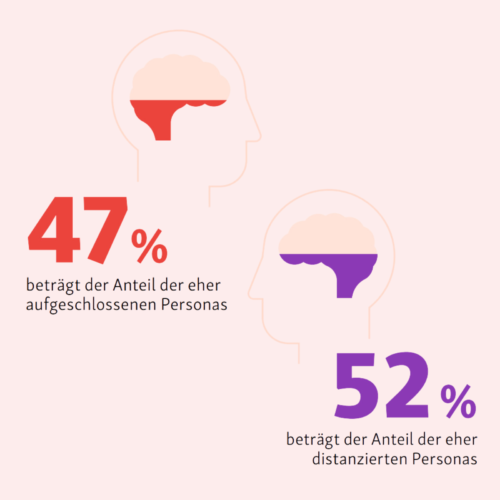

Digitale Gesundheitsanwendungen werden in der Studie hinsichtlich der Inanspruchnahme von und Offenheit für digitale Kanäle und Anwendungen sowie für Alternativen zu Vor-Ort-Terminen betrachtet. Das erlaubt Einblicke in das Entwicklungspotenzial für aktuelle und zukünftige digitale Gesundheitsanwendungen.

Weitere Themen, die im Zeitverlauf betrachten werden: Gerätenutzung, Zugang zum Internet, Vielfältigkeit der Nutzung und die Einstellung der Menschen zu digitalen Themen. Eine grundlegende Weiterentwicklung in diesem Jahr betrifft die Digitalkompetenzen. Sie werden noch stärker entlang der fünf Kompetenzfelder des „European Digital Competence Framework“ der EU-Kommission betrachtet. Wie immer schlüsselt die Studie u. a. nach Altersgruppen und Geschlecht auf und erstellt umfangreiche Nutzertypen.

Zusätzliche Daten zu den älteren Generationen finden Sie in unseren Datenanhängen.

Der D21-Digital-Index spiegelt die rasante Weiterentwicklung der Digitalisierung wider. Die damit verbundene Bereitschaft zur Veränderung sollten wir uns sowohl für unser Gemeinwohl als auch zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft erhalten. Es geht darum, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen.

Zentrale Ergebnisse im Überblick

- Digitalisierungsgrad steigt erneut an: Zuwachs vor allem bei den Indexsäulen Zugang und Nutzungsverhalten.

- Zusammensetzung der digitalen Gesellschaft: Weniger Digital Abseitsstehende als im vorigen Jahr, Digitale Vorreiter*innen bilden weiterhin die größte Gruppe.

- Internetnutzung steigt weiter: Spaltungen bleiben bestehen, nehmen aber tendenziell ab.

- Eine knappe Mehrheit glaubt, persönlich von der Digitalisierung zu profitieren. Hier bestehen deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen.

Digitales Arbeiten

Corona-Schub: Verdoppelung bei mobilem Arbeiten (s. Grafik). (S. 44)

Wunsch: Ab und zu Homeoffice und mehr als bislang, aber nicht ausschließlich. (S. 45)

Höher Gebildete und Führungskräfte profitieren überproportional von der Digitalisierung am Arbeitsplatz. (S. 48)

Digitaler Unterricht

Zwei Drittel der Betroffenen mit Hürden beim Homeschooling (s. Grafik); Hürden beim digitalen Unterricht eher organisatorisch als technisch. (S. 52)

Alle Beteiligten am Lehrbetrieb halten Präsenzunterricht für unersetzlich. (S. 54)

Breite Unterstützung für verpflichtende Fortbildungen der Lehrkräfte zu digitalen Lehrmitteln (78 %), gerade auch bei Lehrkräften. (S. 55)

Mehrheit fürchtet Verstärkung von Bildungsungerechtigkeit durch Corona. (S. 55)

Digitale Gesundheit

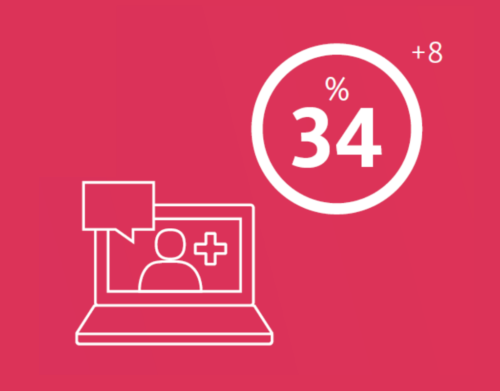

Telemedizin: Ein Drittel kann sich vorstellen, sich per Videosprechstunde behandeln zu lassen (s. Grafik). (S. 58)

Gut die Hälfte vertraut darauf, dass gesetzliche Vorgaben für Datenschutz und Datensicherheit eingehalten werden. (S. 61)

Gutes Drittel der Bevölkerung fürchtet, Anschluss an Gesundheitsversorgung zu verlieren, wenn mehr ins Digitale verlegt wird. (S. 61)

Wir danken unseren Partner*innen 2020/2021: