eGovernment MONITOR 2018

Der eGovernment MONITOR 2018 ist eine Studie der Initiative D21 und fortiss gemeinnützige GmbH – Forschungsinstitut des Freistaats Bayern für softwareintensive Systeme und Services – durchgeführt von Kantar TNS und unterstützt durch zahlreiche Partner aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.

Kern der Studie: Der eGovernment MONITOR beleuchtet seit 2010 jährlich die aktuelle E-Government-Situation in Deutschland. Zentrale Untersuchungsgegenstände sind: Bekanntheit, (mobile) Nutzung, Nutzungsbarrieren, Zufriedenheit sowie die Identifikation im Zusammenhang mit digitalen Behördengängen. Die aktuelle Untersuchung beleuchtet zudem den generellen Ablauf von Behördengängen sowie die Akzeptanz von Bürgerkonto und digitalen Assistenten im Behördenumfeld. Seit 2012 werden Österreich und die Schweiz als Vergleichsländer herangezogen.

Fragebogen: Um mit den aktuellen Entwicklungen Schritt zu halten, wird der Fragebogen jährlich im Partnerkreis überarbeitet und modifiziert. Daher sind Vergleiche mit Vorjahreswerten teilweise nicht oder nur eingeschränkt möglich. Betreffende Stellen sind in der Publikation entsprechend gekennzeichnet.

Definition E-Government: Unter E-Government verstehen wir Informationen und Dienste von Behörden und öffentlichen Einrichtungen (Kommune, Stadt, Landkreis, Bundesland etc.), die über das Internet genutzt werden können, wie z. B. elektronische Steuererklärung (ELSTER), Informationen zu Zuständigkeiten von Ämtern, Kita-Finder, Abmeldung eines Fahrzeugs oder Müllkalender.

Es wird sicher noch etwas dauern, bis die deutsche Verwaltung im eGovernment MONITOR wesentlich bessere Resultate erzielt. Aber ich bin zuversichtlich, dass Bund, Länder und Kommunen in Zukunft Bürgerinnen und Bürger wie auch Unternehmen mit ihren digitalen Angeboten überzeugen können. Denn alle Aktivitäten im Rahmen der OZG-Umsetzung zielen darauf, nutzerfreundliche und am Bedarf der Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen orientierte Lösungen zu realisieren.

Zentrale Ergebnisse im Überblick

- Potenziale der digitalen Verwaltung bleiben ungenutzt: Onliner*innen kennen die Möglichkeit zur digitalen Abwicklung von Verwaltungsdiensten und bekunden ihr Interesse daran, die tatsächliche Nutzung liegt jedoch deutlich darunter

- E-Government-Nutzung in Deutschland, Österreich und der Schweiz nimmt im Vergleich zum Vorjahr ab

- Bekanntheit steigt, Nutzungsbarrieren nehmen ab – aber keine Auswirkungen auf Nutzungshäufigkeit

- Großteil wünscht sich Verwaltungsangebote zuerst digital

- Mobile Nutzung noch verhalten – besonders in Deutschland

- Verbreitung staatlicher digitaler Identifikationswege vollzieht sich weiterhin langsam

- Behördenkontakte laufen nach wie vor am häufigsten persönlich ab – insbesondere in Deutschland führen viele Wege zum persönlichen Termin

- Transparenz und geregelte Zugriffsrechte – klare Vorstellungen zum digitalen Bürgerkonto

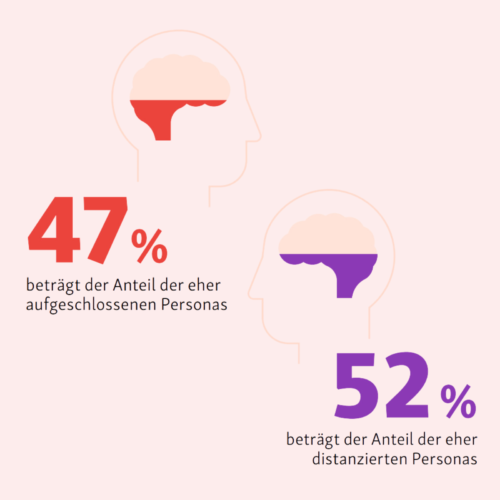

- Hohe Aufgeschlossenheit gegenüber digitalen Assistenten und dem Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Verwaltung

Wir danken unseren Partner*innen 2018: