AG-Blog | Wie viel Wirtschaft verträgt Schule?

Die Arbeitsgruppe Bildung hat sich in ihrer letzten Sitzung im Jahr 2021 einem vieldiskutierten Thema gewidmet: Wirtschaft in der Schule.

Berlin/virtuell. Erneut ist ein Jahr vorbeigegangen, in der sich die Arbeitsgruppe Bildung mit spannenden und vielfältigen Themen beschäftigt hat. Die Abschlusssitzung dieses austausch- und erkenntnisreichen Sitzungsjahres beschäftigte sich noch einmal mit einem viel diskutierten Thema: Wirtschaft in der Schule. Wie viel Wirtschaft verträgt Schule? Kann Wirtschaft in der Schule sinnvoll funktionieren? Diese und weitere Fragen wurden aus unterschiedlichen Perspektiven von den geladenen Expert*innen und dem Plenum, bestehend aus Vertreter*innen aus Schulen, Elterngremien, der Verwaltung und dem Mitglieder- und Fördererkreis der Initiative D21, lebendig diskutiert und beleuchtet.

Von internationalen Beispielen lernen

Beth Havinga, Bildungsexpertin mit langjähriger Erfahrung und internationaler Perspektive, leitete den Tag für die Teilnehmenden mit einem Impulsvortrag in die Thematik ein. Das Thema, das in der jüngsten Vergangenheit viele Fragen aufbringe, sei emotional, erklärte Havinga direkt zu Beginn. Sie stellte zunächst verschiedene Argumente vor, die in der Diskussion um das Für und Wider zu Wirtschaft in der Schule häufig Erwähnung finden:

Kritiker*innen sähen beispielsweise die Verletzung der Qualität und der Unabhängigkeit von Schulen in Gefahr, sollten Unternehmen oder Organisationen aus der Wirtschaft Eingang in den Unterricht finden. Oftmals sei auch von einer „Gehirnwäscherei“ für die Schüler*innen die Rede, erklärte die Bildungsexpertin. Die Unabhängigkeit von Bildung müsse daher unbedingt gewahrt werden, so die weitere Kritik. Auch und gerade in Deutschland herrsche großes Misstrauen.

Ob nun das Sponsoring von schulinternen Veranstaltungen, Sportarten oder technischen Geräten: Havinga nannte unterschiedliche internationale Beispiele, die in Deutschland eher kritisiert würden. In den USA seien Schule-Wirtschaft-Kooperation beispielsweise Gang und Gäbe. Werbung von Unternehmen oder Organisationen sei in vielen Bundesstaaten sogar Teil der Budgetplanung von Schulen und finde daher auch in Klassenzimmern statt. Damit ermögliche man zum Beispiel eine flächendeckend stabile und leistungsfähige technische Infrastruktur, für die dort bisher keine andere Lösung gefunden wurde, so die Bildungsexpertin weiter. In China hingegen sei ein gegenläufiger Trend zu verzeichnen: Die chinesische Regierung hat in diesem Jahr den kostenpflichtigen Nachhilfemarkt enteignet und Gewinnverbote verhängt.

Dass es aber auch Argumente für eine Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft gebe, machte Havinga ebenfalls deutlich. Wirtschaftsbestrebungen im Bildungssystem könnten beispielsweise bei mangelnder Agilität weiterhelfen; Prozesse könnten vereinfacht, Kosten reduziert und die Flexibilität in den Schulen gesteigert werden:

Die Kommerzialisierung ist eine direkte Reaktion auf systematische Lücken.

Wirtschaft an Schulen sei auch deshalb ein wichtiger Baustein, weil so Innovationen gefördert werden könnten, für die im staatlichen Bildungssystemen keine Kapazitäten sind.

Allerdings, so betonte die Bildungsexpertin, seien verbindliche Regelungen und Leitlinien notwendig. In Italien, Finnland oder Schottland werde diese Form der Zusammenarbeit beispielsweise mit einem Code of Conduct oder einer Public-private-Partnership-Vereinbarung, die als Grundlage für eine interessensausgleichende Zusammenarbeit genutzt werden könne, bereits erfolgreich praktiziert.

„Endlosschleife der Diskussion“

In der von der AG-Co-Leitung moderierten Paneldiskussion mit der Vortragenden Beth Havinga sowie Astrid Aupperle (Leiterin Gesellschaftliches Engagement, Microsoft Deutschland), Katja Hintze (Vorstandsvorsitzende, Stiftung Bildung) und Timm Lutter (Director Corporate Communications & Public Affairs, Cornelsen) wurden im Anschluss an den Impuls unterschiedliche Perspektiven lebendig diskutiert.

Katja Hintze sprach sich für eine klare Trennung von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Interessen aus:

Schulen sind ein geschützter Raum, der sowohl im Inhalt als auch beispielsweise im Datenschutz weitestgehend werbefrei bleiben sollte.

Dies stärke und erhalte darüber hinaus die freie Entscheidungsfindung. Auch für Lehrkräfte sei es wichtig, in einem inhaltlich und formal neutralen Umfeld zu arbeiten.

Dem entgegengesetzt argumentierte Astrid Aupperle, dass die Lebensrealität eine andere sei: Kinder und Jugendliche würden die Marken großer Unternehmen ohnehin bereits aus ihrem Privatleben kennen. Wirtschaftsbestrebungen in Schulen könnten den Schüler*innen dabei helfen, Kompetenzen für einen bewussten Konsum und für eine spätere Arbeitswelt und Gesellschaft zu erlenen.

Schulen dürfen nicht in einer „Parallelwelt“ verharren: Wettbewerb führt zu Innovation.

Timm Lutter und Beth Havinga sprachen sich für klare und transparente Regulierungen und Leitlinien aus, die es Unternehmen möglich machen sollen, mit Schulen zu kooperieren. Diese würden dabei helfen, Misstrauen zu verringern und die Schüler*innen durch Bezugnahme auf ihre Interessen und Wünsche mitzunehmen. So könne auch sichergestellt werden, dass auf allen beteiligten Seiten Bewusstsein und Werte für die Thematik geschaffen und festgehalten werden.

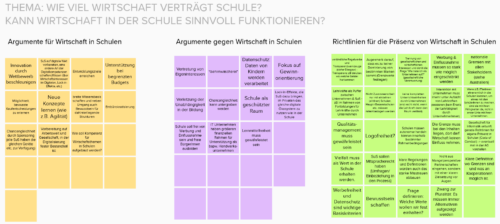

Parallel zur

Diskussion wurden die ausgetauschten Argumente für und gegen Wirtschaft

an Schulen gesammelt. Auch Ideen für mögliche Richtlinien, die eine

solche Kooperation in Bahnen lenken könnte, die für alle Seiten

akzeptabel wäre, wurde festgehalten. Wir freuen uns darauf, mit dieser

Sammlung als AG weiterzuarbeiten und das Thema bei der zukünftigen

gesellschaftlichen Diskussion zu begleiten.