Interview | Digitales Rathaus: Aktueller Stand und Perspektiven

Mit Ralf Linden, Geschäftsführer der S-Public Services, und Lena-Sophie Müller, Geschäftsführerin der Initiative D21, zu den Ergebnissen des eGovernment MONITOR 2021

Die digitale Verwaltung kommt bislang nicht in der Breite der Bevölkerung an. Nur 52 Prozent nahmen innerhalb der letzten zwölf Monate Online-Angebote der Kommune in Anspruch. 70 Prozent der Befragten können sich jedoch vorstellen, künftig öfter Behördengänge digital durchzuführen. So ein zentrales Ergebnis unserer Studie eGovernment MONITOR 2021, die Bürger*innen jährlich zu Einstellungen und Nutzung von E-Government befragt. Die Studie finanzierte eine Partnerschaft aus öffentlichen und privatwirtschaftlichen Organisationen, darunter auch die S-Public Services.

Im Gespräch mit Ralf Linden, Geschäftsführer der S-Public Services, und Lena-Sophie Müller, Geschäftsführerin der Initiative D21, geht es um die Ergebnisse der Studie und weitere Perspektiven. Der Beitrag erschien zuerst in der Sparkassenzeitung.

Frau Müller, die Debatte um die digitale Transformation des Public-Sectors wird zunehmend intensiver. Was trägt Ihre Studie zu dieser Diskussion bei?

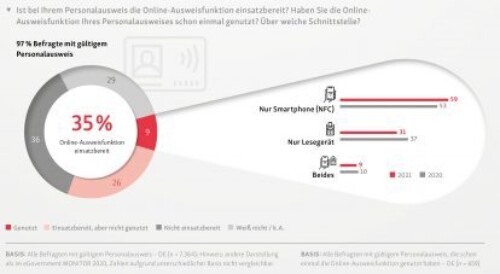

Lena-Sophie Müller: Unsere Studie ist praktisch die einzige, die sich anschaut, ob die großen, digitalen Infrastrukturprojekte des Staates überhaupt bei den Bürger*innen ankommen. Denn am Ende ist es die Akzeptanz der Bürger*innen, die entscheidet, ob die Digitalisierung des öffentlichen Sektors ein Erfolg ist, nicht die politische Agenda. Nehmen Sie das Beispiel der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises. Sie wurden umgesetzt, aber die Akzeptanz liegt bei 9 Prozent. Ähnliches sehen wir bei der einheitlichen Behördenrufnummer. Nur 7 Prozent der Bevölkerung haben sie bisher genutzt. Und beide Projekte bestehen inzwischen seit 10 Jahren. Es geht uns am Ende nicht darum, einen kritischen Ton anzuschlagen, sondern darum, Politik zu unterstützen, wirkungsorientierter zu agieren. Wir machen messbar, ob diese Programme am Ende Wirkung zeigen. Das ist unser Beitrag.

Im Grunde sind die aktuellen Ergebnisse doch alarmierend für politisch Verantwortliche…

Lena-Sophie Müller: Aus meiner Sicht sind sie das auch in den vergangenen Jahren gewesen. Die Dynamiken sind jetzt aber andere. Letztlich ist alles Handeln des Staates eine Visitenkarte für seine Leistungsfähigkeit, auch für die Digitalisierung. Die Pandemie hat gezeigt, dass der Staat in seinen aktuellen Möglichkeiten hier Grenzen hat. Wenn wir nichts tun, kann dies zwei Auswirkungen haben. Menschen nehmen dann vielleicht nicht mehr die staatlichen Infrastrukturen in Anspruch und suchen sich Alternativen. Wo sie dies nicht können, beispielsweise bei hoheitlichen Dokumenten, wird die Unzufriedenheit steigen. Beides ist problematisch, denn es ist ein Indikator dafür, ob die Menschen dem Staat vertrauen und ob sie ihm zutrauen, seine Aufgaben zu erfüllen. Genau deswegen ist Digitalisierung im Grunde ein Demokratiethema.

Ein wesentliches Ergebnis Ihrer Studie ist nun, dass die Nutzung von E-Government-Angeboten in Vergleich zum Vorjahr und trotz Corona im DACH-Raum nicht gestiegen ist. Welche Gründe sehen Sie dafür?

Lena-Sophie Müller: Wir messen seit Jahren eher eine Stagnation. Allerdings stagnieren Österreich, Schweiz und Deutschland auf unterschiedlichen Niveaus. Die Hürden für eine (intensivere) Nutzung sind vielfältig und unterscheiden sich zwischen den Bevölkerungsgruppen. Es mangelt an modernen, innovativen Umsetzungen und der Präsenz staatlicher, digitaler Angebote im Alltag. Viele Bürger*innen vermieden Behördengänge (28 Prozent), einige scheiterten aufgrund geschlossener Ämter (20 Prozent), nahmen dies jedoch nicht als Anlass, um auf den digitalen Pfad zu wechseln – falls dieser denn vorhanden war.

Ich denke aber, dass ein wesentliches Ergebnis ein anderes ist: Die Zufriedenheit mit E-Government ist in Deutschland um 15 Prozentpunkte gesunken. Einer der Gründe dafür ist, dass die Menschen vermehrt Online-Leistungen im Alltag nutzen und mehr Erfahrung haben. Denken Sie an Messenger oder Videotelefonie während der Lockdowns. Diese Menschen stellen nun fest, dass E-Government-Prozesse oft nur Teilleistungen für ihr Anliegen bieten, nicht fallabschließend online genutzt werden können und häufig unverständlich erklärt sind. Es ist wie beim Onlinebanking. Wenn ich auf das Portal meiner Bank gehe, möchte ich alle Dienstleistungen online nutzen können. Wenn ich auf die Webseite einer Kommune gehe, bringe ich diese Erwartungshaltung mit und werde schnell enttäuscht.

Ralf Linden: Völlig richtig. Die Bevölkerungsgruppe, die digital handelt, wird immer breiter. Im E-Commerce ist diese Erkenntnis 15 Jahre alt und hat sich seither enorm weiterentwickelt. Inzwischen spricht man nicht mehr von Omni- oder Multi-Channel. Das ist Schnee von gestern. Inzwischen läuft alles seamless. Das bedeutet, dass es völlig egal ist, auf welchem Kanal eine Kundin oder ein Kunde unterwegs ist: lokal, mobil, über die Webseite oder einen Marktplatz. Alles ist medienbruchfrei gestaltet: von der Ansprache über die Identifikation und die Logistik bis zu Payment und Kommunikation. Die Bedürfnisse der Kund*innen stehen im Mittelpunkt. Und diese Erwartungshaltung haben Bürger*innen nun auch dem Staat gegenüber.

Ich schätze die Leistungsfähigkeit unserer Verwaltungen sehr, aber in manchen Situationen drängt sich der Verdacht auf, dass nicht immer klar ist, wessen Bedürfnisse stärker bedient werden: die der Verwaltungen oder die der Bürger*innen. Das liegt aber meistens nicht an den handelnden Personen, sondern an den Strukturen und an die müssen wir ran. Deshalb haben wir uns am „eGovernment MONITOR“ beteiligt.

Herr Linden. Die S-Public Services ist auf die Digitalisierung von Zahlungsprozessen spezialisiert. Sind Sie in Fragen der Digitalisierung der Verwaltung hier immer an der richtigen Stelle?

Ralf Linden: Auf jeden Fall. Ein überwiegender Teil aller Verwaltungsprozesse in Deutschland findet in den Kommunen statt. Und zwei von drei Verwaltungsprozessen mit Bezug zu Bürger*innen sind mit Zahlungen verbunden. Da Verwaltungen aber hoheitlich handeln, sind Zahlungsprozesse und ganz generell das Financial Management für die öffentliche Hand eine ungleich anspruchsvollere Aufgabe. Payment steht sehr häufig am Ende von Verwaltungsprozessen und ist damit Kernbaustein für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Die Sparkassen sind in zentraler Rolle bei der Digitalisierung des Finanzplatzes in Deutschland und Europa. Gleichzeitig sind die allermeisten Sparkassen in kommunaler Trägerschaft. Damit haben sie – wie auch wir – einen Auftrag für die Daseinsvorsorge des Gemeinwesens.

Wir müssen also nur Zahlungen digitalisieren und alles ist gut?

Ralf Linden: Hier bin ich bei Frau Müller. Wir müssen Prozesse aus der Perspektive der Bürger*innen gestalten. Payment spielt hier eine wesentliche Rolle, weil es mit so vielen anderen Prozessen verbunden ist. Denken Sie an beispielsweise an Kurtaxen, Eintritt in Museen, öffentliche Sportstätten, städtische Konzerthäuser, aber auch Parktickets, Umweltplaketten und Knöllchen oder an das Ausstellen von Geburtsurkunden und anderen Dokumenten. All das und vieles mehr wird durch die öffentliche Hand verwaltet, ist mit Zahlungen verbunden und unterliegt strengen Verwaltungsregularien.

Für die Bürger*innen soll es möglichst einfach sein. Das bedeutet aber auch eine erhöhte Komplexität für die Verwaltung. Daher müssen wir auch Themen wie Online-Identifikation abdecken, die wir über das Onlinebanking lösen. Wir sind also nur vordergründig ein Payment-Spezialist. Die eigentliche Aufgabe liegt darin, die Komplexität und den Aufwand mit Bezahlprozessen für öffentliche Verwaltungen zu reduzieren.

Lena-Sophie Müller: Anders als Finanzinstitute nimmt die öffentliche Verwaltung als Teil der Exekutive hoheitliche Aufgaben wahr. Sie kann durch eine Entscheidung eine Leistung gewähren, zum Beispiel eine soziale Unterstützungszahlung, oder auch zum Tun, Dulden oder Unterlassen verpflichten, etwa durch einen behördlichen Baubescheid oder eine Steuerzahlung. Eine digitale Identifikation ist dabei so zentral, weil sie auf vielen Ebenen eine Rolle spielt, von der einfachen Meldebescheinigung bis zur Kriminalitätsverfolgung. Die Frage ist, wo die Identifikation via Onlinebanking eine Grenze erreicht und ob sie für ein hoheitliches Identifikationsverfahren geeignet ist.

Ralf Linden: Genau diese Frage müssen wir klären. Wir haben verschiedene Sicherheitsstufen für Identifikation und die Vorgaben für Sparkassen und Banken, die Identität ihrer Kund*innen festzustellen, sind sehr hoch. Mir würde es nicht darum gehen, den Personalausweis zu ersetzen, sondern das Gros an Identifikationsprozessen, die nicht die höchsten Sicherheitsanforderungen erfüllen müssen – etwa 80 Prozent –, zu vereinfachen. Das können Bank Credentials leisten. In den skandinavischen Staaten ist dies längst Realität. Es ist sicher kein Zufall, dass diese Länder in praktisch allen Digitalisierungsrankings auf den vorderen Plätzen landen.

Frau Müller, als Geschäftsführerin der Initiative D21 beraten Sie auch die Bundesregierung zu Digitalstrategien. Nun schreitet die Digitalisierung des öffentlichen Sektors im Vergleich zu den meisten anderen Ländern innerhalb der Europäischen Union nur langsam voran. Haben Dienstleister aus der IT-Branche daran einen Anteil?

Lena-Sophie Müller: Dienstleister sind sowohl Teil der Lösung aber auch Teil des Problems. Warum sind sie Teil der Lösung? Weil sie es oft sind, die die Innovationen in die Verwaltungen hineintragen, wie E-Payment-Lösungen. Auch bringen sie das spezifische IT-Know-how mit, das in dieser Tiefe in den Verwaltungen gar nicht vorhanden sein kann. Natürlich sind Dienstleiser aber auch wirtschaftlich agierende Akteur*innen, und für einige – ich vereinfache jetzt – lohnt es sich mehr, eine IT-Lösung einzeln an knapp 11.000 Kommunen zu verkaufen, anstatt einmal als zentrale Lösung an ein Bundesland.

Herr Linden, sehen Sie das als Kritik an Ihrem Geschäftsmodell?

Ralf Linden: Ich verstehe die Kritik an den Dienstleistern. Hier muss man aber differenzieren. Natürlich müssen Unternehmen gewinnorientiert arbeiten. Als ein Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe sind wir ein Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Gewinnmaximierung kann für uns nicht der Antrieb sein. Die gesamte Sparkassen-Finanzgruppe steht eben auch für kommunale Sport- und Kulturförderung, für die lokale Wirtschaft, für kleine und mittlere Unternehmen. Wir geben die Erfahrungen aus unserer eigenen Digitalisierung an die Kommunen und die öffentliche Hand weiter – unabhängig davon, ob wir im Anschluss ein Produkt verkaufen. Und das hebt uns von anderen Dienstleistern ab.

Frau Müller, bekanntlich schneidet Deutschland in verschiedenen Rankings zu Digitalisierung, auch der Verwaltung, im internationalen Vergleich eher schlecht ab. Es scheint bei uns deutlich langsamer voranzugehen als in vielen anderen Ländern. Ist der deutsche Markt vielleicht zu groß und zu träge?

Lena-Sophie Müller: Letztlich kann man die ITK-Branche und die Verwaltungen nur als gemeinsames Ökosystem betrachten. Die Politik und auch die Kommunen spielen hier eine wichtige Rolle, weil sie durch Nachfrage Anreize setzt. Wenn das System aber so angelegt ist, dass 11.000 Kommunen einzeln etwas nachfragen, kann man der Wirtschaft keinen Vorwurf machen. Wir müssen uns daher fragen: Was ist unsere Zielvorstellung für ein kluges, digitales Gemeinwesen? Hier müssen wir zu einem anderen Zusammenspiel von Staat und Wirtschaft finden.

Nehmen Sie die Beschaffung einer neuen Lösung, etwa für die Beantragung eines neuen Personalausweises: Dann gibt der Staat einem Dienstleister genau vor, wie dieser Prozess zu gestalten ist, eine digitale Kopie des Prozesses von A bis Z. Der Staat sollte aber eigentlich fragen: Da wir wissen, wann ein Ausweis abläuft, wie schaffen wir es, dass BürgerInnen überhaupt keinen Personalausweis mehr beantragen müssen? Das gibt man einem Dienstleister als Ziel vor und lässt ihn dann den Lösungsweg zu diesem Ziel entwickeln. Dies ist nur ein Beispiel, aber es zeigt, dass wir an dem Ökosystem arbeiten müssen. Wir müssen aufhören, in Institutionen wie einem Digitalministerium zu denken und uns darüber bewusst werden, welche neuen Strukturen uns gute IT ermöglicht und welche Chancen sich daraus ergeben.

Ralf Linden: Ein erster Schritt dahin könnte sein, deutlich früher miteinander zu sprechen. Es kommt nicht selten vor, dass Ausschreibungen an den Start gebracht werden, ohne dass vorher mit Dienstleistern gesprochen wurde. Manche Ausschreibungen gehen am Markt vorbei oder setzen Anforderungen, die bereits veraltet sind. Damit bleiben Dienstleister nicht selten unter ihren Möglichkeiten. Viele Lösungen werden so auch mehrfach entwickelt, obwohl sich die Anwendungsfälle im Wesentlichen gleichen; besonders im Payment. Mit den Ressourcen, die durch eine engere und deutlich frühere Koordination frei würden, könnten wir in der Umsetzung des OZG eine ordentliche Schippe drauflegen.

Nun munkelt man aber, dass einzelne Verantwortliche innerhalb der Bundesländer über eine Verschiebung der Umsetzung des OZG von Ende 2022 auf Ende 2025 nachdenken.

Lena-Sophie Müller: Das OZG beinhaltet viele gute Elemente. So sind Projekte wie „ELFE“ („Einfache Leistungen für Eltern“) entstanden; ein neues Elterngeld-Modell, das in Bremen entwickelt wurde. Auf Basis des Once-Only-Prinzips müssen Bürger*innen online nur wenige Fragen beantworten, und alles von der Geburtsurkunde bis zum Elterngeld ist damit erledigt. Das ist eine neue Qualität, weil es den Prozess komplett durch die Bürger*innen-Brille denkt. Das OZG hat aber auch einen entscheidenden Geburtsfehler. Denn es definiert Erfolg damit, dass bis 2022 die 575 staatliche Dienstleistungen online sein müssen. Das ist aber ein völlig falscher Blick auf den Fortschritt in diesem Land.

Sehen Sie sich die Projekte „DE-Mail“ oder die Online-Ausweisfunktionen des Personalausweises an. Technisch sind das Konzepte mit hohen Ansprüchen, die an den Start gebracht und damit formal „erfolgreich“ umgesetzt wurden. Sie werden aber von der Bevölkerung nicht angenommen, weil sie zu weit weg sind von der Lebenswirklichkeit der Menschen. Mit dem OZG laufen wir Gefahr, den gleichen Fehler zu machen. Erfolg darf sich nicht daran bemessen, ob ein Prozess nur online ist und damit formell „erfolgreich“ umgesetzt wurde, sondern daran, ob er von den BürgerInnen auch angenommen wird, das heißt genutzt wird. Dafür sollten wir messbare Ziele und Fristen setzen. Wir müssen Services anbieten, die aus der Perspektive der Bürger*innen gestaltet sind, das muss der Maßstab für eine gute, digitale Daseinsvorsorge sein. Solange wir das nicht haben, macht es im Ergebnis wenig Unterschied, ob die Deadline für das OZG geschoben wird, denn das ist nur eine politische Frage.

Herr Linden, würde eine Verschiebung des OZG nicht den Druck verringern, den besonders die Kommunen spüren? Immerhin ist bereits abzusehen, dass die Umsetzungsziele sehr wahrscheinlich verfehlt werden.

Ralf Linden: Sollten sich einige Bundesländer tatsächlich für die Verschiebung des OZG einsetzen, wäre das ein völlig falsches Signal. Der Staat muss in diesen Dingen verbindlicher und verlässlicher werden. Er muss das Signal senden, dass diese wie auch andere Projekte erfolgreich zu Ende gebracht werden können. Der Kern unseres Staates – also die wesentlichen Aufgaben zur Organisation des Gemeinwesens – funktioniert sehr gut. Wir haben aber zu wenige Erfolge bei Projekten und Innovationen, die für Bürger*innen auch spürbar sind. Das muss sich ändern.

Der „eGovernment MONITOR“ wird jährlich erhoben und erlaubt daher die Entwicklung der Zufriedenheit mit E-Government über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Wie werden die Ergebnisse 2025, also am Ende der nun kommenden Legislaturperiode, aussehen?

Lena-Sophie Müller: Ich glaube nicht, dass es eine starke Dynamik geben wird. In einigen Bereichen werden wir eine Steigerung sehen, besonders bei den OZG-Leistungen, für die es bessere Zugänge geben wird. Vielleicht verbessern wir uns um fünf Prozentpunkte bei der Nutzung. Das wird die Zufriedenheit jedoch nicht erhöhen, insbesondere da die Digitalisierung anderer Bereiche weiter voranschreiten wird. Mein Wunsch ist aber, dass wir eine deutlich geringere, aktive Nutzung haben, weil es uns bis 2025 gelungen ist, auf ein No-Stop-Government umzustellen. Das würde bedeuten, dass sehr viel mehr Prozesse einfach im Hintergrund ablaufen, ohne diese aktiv beantragen und damit nutzen zu müssen.

Ein Beispiel ist das Kindergeld. Die Behörden wissen ja bereits von dem Kind, haben fast alle notwendigen Daten und alle Kinder haben Anspruch darauf. Der Prozess zur Beantragung der Geburtsurkunde und des Kindergelds könnte völlig automatisch im Hintergrund ablaufen. Super entspannt für frischgebackene Eltern. Darüber hinaus wäre ich übrigens auch für einen Wechsel vom Pull- zum Push-Standard. Die Behörden würden hier sagen: „Hallo Frau Müller, Ihr Ausweis läuft bald ab. Hat sich was verändert? Nein? Alles klar, wir schicken Ihnen den neuen zu.“ Das wäre eine wertvolle Entwicklung. Dann wäre es auch völlig okay, wenn die aktive Nutzung sinkt, weil Menschen nur noch bei den Dingen aktiv werden müssten, bei denen es wirklich notwendig ist.

Die gleiche Frage an Sie, Herr Linden: Auf welchem Weg wird die Digitalisierung des öffentlichen Sektors in vier Jahren sein?

Ralf Linden: Meine Grundhaltung ist immer eine optimistische. Die Zahlen für E-Payment-Transaktionen nur unserer KundInnenen, also der Kommunen, hat sich 2021 im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht. Ähnliches sehen wir bei anderen Anbietern für E-Government-Produkte. Das heißt, die Kommunen tun etwas und die Bürger*innen nutzen es. Ich glaube, dass die Politik aller Ebenen verstanden hat, dass wir die Haltung der jüngeren Vergangenheit – nämlich nur Prozesse eins zu eins zu digitalisieren – aufgeben müssen. Auch der kürzliche politische Generationenwechsel wird dazu seinen Beitrag leisten. Wir werden massive Veränderungen sehen, auch in den Konzeptionen und den Umsetzungsstrategien. Ich glaube, dass wir in vier Jahren wieder hier sitzen werden, um deutlich bessere Ergebnisse zu diskutieren.