Ethics & Wine – Zuhause philosophieren | Datenraum Gesundheit

In einem evidenzbasierten Gesundheitswesen sind Daten die Grundlage für Entwicklung und Fortschritt durch technische und soziale Innovation. Der Umgang mit sensiblen personenbezogenen Daten spielt aber ebenfalls eine wichtige Rolle. Wie kann das Spannungsfeld zwischen Innovation durch datengetriebene Entwicklung und dem Schutz der Bürger*innen angegangen werden? Das wurde im Rahmen unseres „Ethics & Wine“-Formats erörtert.

Lösung von digital-ethischen Fragestellungen als Voraussetzung für Innovation im Gesundheitswesen

Berlin/virtuell. Die Digitalisierung bietet technisch betrachtet vielversprechende Handlungsoptionen, die aber ethische Fragen aufwerfen. Insbesondere im Gesundheitssektor werden sensible personenbezogene Daten gesammelt, aufbereitet und verwendet, um Innovation voranzutreiben, damit eine bestmögliche Gesundheitsversorgung möglich ist. Doch welche Fragen stellen sich aus digital-ethischer Sicht in Bezug auf den Datenraum Gesundheit? Dieser bedeutenden Frage hat sich ein Autor*innen-Team der Initiative D21 gewidmet und einen Denkimpuls zu diesem hoch aktuellen Thema verfasst. Im Rahmen des Formats „Ethics & Wine“ der AG Ethik wurde zunächst der Denkimpuls „Datenraum Gesundheit: Die Lösung ethischer Fragestellungen als Voraussetzung für Innovationen im Gesundheitswesen“ vorgestellt. Im Anschluss fand ein Austausch mit Nick Schneider, Referatsleiter für Grundsatzfragen neuer Technologien und Datennutzung im Bundesministerium für Gesundheit (BMG), statt.

Vertrauenswürdige Datennutzung als Grundpfeiler für evidenzbasierte Innovation

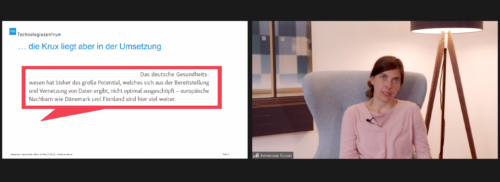

Dr. Annerose Nisser (VDI Technologiezentrum GmbH), Co-Autorin des Denkimpulses, ordnete einleitend ein, welche gesellschaftlichen Grundvoraussetzungen eine vertrauenswürdige Datennutzung begünstigen würden, mit dem Ziel, evidenzbasierte Innovationen im Gesundheitssektor und den Schutz der Bürger*innen gemeinsam zu denken.

Dieser Datennutzung lägen drei zentrale ethische Fragestellungen zu Grunde, so Nisser:

- die digital-ethische Güterabwägung zwischen Einzelinteressen und Gemeinwohl,

- die Frage nach „fairer” Teilhabe am und Erkenntnisgewinn im Datenraum Gesundheit sowie

- die Frage nach „Vertrauensankern“ im Kontext der Datennutzung.

Für die gesamtgesellschaftliche Abwägung müsse eine faire Datennutzung diskutiert und anschließend gewährleistet werden:

Fairness ist die Grundfrage der Solidarität. Ohne Fairness keine Solidarität, ohne Solidarität kein Wille zur Teilhabe an der Diskussion über diese Güterabwägung und somit keine vertrauenswürdige Datennutzung.

Außerdem sei Fairness nicht ohne Vertrauen möglich. Um Vertrauen zu schaffen, müsse es Garantien geben, dass die getroffenen Regelungen eingehalten würden. Hierfür würden gesellschaftlich neutrale Vertrauensanker gebraucht, die eine Kontrollfunktion ausüben.

Um diesen Vertrauensrahmen zu schaffen, sei ein gesellschaftlicher Prozess notwendig. Dieser beinhalte die Gründung einer Plattform unter Beteiligung aller Interessengruppen, eine gesamtheitliche Betrachtung der Gesundheitsversorgung, die Nutzung von Synergien mit anderen Industrien und gesellschaftlichen Initiativen sowie das Zusammenbringen von nationalen und internationalen Entwicklungen, so Nisser.

Der Kontext spielt eine wichtige Rolle der Bewertung von Datennutzung

In seinem anschließenden Impuls beschrieb Nick Schneider, Referatsleiter für Grundsatzfragen neuer Technologien und Datennutzung im Bundesministerium für Gesundheit (BMG), zwei aus seiner Sicht grundlegende Herausforderungen für den vertrauenswürdigen Umgang mit personenbezogenen Daten im Gesundheitsbereich. Erstens: Um die richtige Diagnose zu stellen, sei die Verarbeitung von komplexen Daten unumgänglich. Doch was heißt „Daten“ in welchem Kontext?

Man muss sich immer fragen, welche Daten zu welchem Zweck verwendet werden. Daten brauchen einen Bezugsrahmen. Nur dann lässt sich ein kausaler Zusammenhang zwischen ihnen herstellen.

Je nach Kontext müssten somit der Rechtsrahmen für die Datennutzung zum Schutz der Bürger*innen unterschiedlich ausgestaltet werden. Um diesen Zielkonflikt inklusiv anzugehen, benötige es Teilhabe der relevanten Akteur*innen durch eine breite gesellschaftliche Diskussion.

Die zweite Herausforderung sei die korrekte und umfassende Erläuterung des jeweiligen Nutzens von personenbezogenen Daten. Oftmals gebe es zu wenig Information darüber welche Daten zu welche Zwecken verarbeitet werden. Deshalb müsse ein transparenter Prozess stattfinden, der die sichere Nutzung von Daten erklärt und immer neu bewertet, wenn neue Erkenntnisse auftreten. Dies dürfe nicht alleinig in der Politik und Verwaltung verankert sein, sondern müsse gesellschaftlich getrieben werden, gab Schneider an. „Dafür spielen Vereine wie die Initiative D21 und weitere zivilgesellschaftliche Vereinigungen eine wichtige Rolle“, so Schneider weiter.

Datenräume als Praxistaugliches Konzept für den vertrauenswürdigen Umgang mit sensiblen Daten?

In der anschließend Diskussion unter Moderation von Dr. André Nemat (Institute for Digital Transformation in Healthcare an der Universität Witten-Herdecke) und Lena-Sophie Müller (Initiative D21 e. V.) tauschten sich die Teilnehmenden angeregt über die Inhalte der Impulsvorträge und den Denkimpuls aus. Dabei brachten die Diskutant*innen unterschiedliche Sichtweisen aus ihren jeweiligen Praxisgebieten in die Diskussion ein. Das Beispiel der Etablierung eines Daten-Cockpits sei etwa eine vielversprechende Management-Lösung, da in ihm verschiedene Datenräume implementiert werden können. So könne sichergestellt werden, dass Kontext und vertrauenswürdige Datennutzung miteinander einhergehen. Grundvoraussetzung sei jedoch die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Datenraums, um klare und einheitliche Rahmenbedingungen zu etablieren. Darüber hinaus wurde auch über die Komplexität der Kompetenzen diskutiert, die Bürger*innen in Bezug auf Gesundheitsdaten mitbringen müssen.

Das Autor*innen-Team

Das Autor*innen-Team um Dr. Annerose Nisser, Benno Herrmann, Dr. Oliver Arentz (VDI Technologiezentrum GmbH), Dr. Nikolai Horn (iRights.Lab & Co-Leitung AG Digitale Ethik der Initiative D21) sowie Dr. Sarah Becker und Dr. André Nemat (Institute for Digital Transformation in Healthcare GmbH) hat den Denkimpuls aus einer gemeinsamen Sitzung unserer Arbeitsgruppen „Digitale Ethik“ und „Datendemokratie“ heraus entwickelt.