Vom Wunschzettel zur Umsetzung – den digitalen Strukturwandel gestalten

Wie muss der digitale Strukturwandel gestaltet werden, damit wir endlich vom Wunschzettel an Digitalisierungsvorhaben im Land hin zu einer Umsetzungsstrategie kommen, die Gesellschaft und Wirtschaft im Land voranbringt? Die Kooperationstagung mit der APB Tutzing, der Gesellschaft für Informatik und der Uni Passau diskutierte angemessene Wege für den digitalen Strukturwandel in Deutschland.

Tutzing. „Deutschland braucht einen umfassenden digitalen Aufbruch.“ So steht es in der Digitalstrategie der Bundesregierung. Und sie hat recht. Das Schreiben dieses Berichts zum Beispiel geschieht unter der scheinbar erschwerenden Bedingung einer Bahnfahrt im Intercity Express. Internet? Fehlanzeige. Und dies ist keine Ausnahme, sondern noch viel zu oft Realität für viele Pendler*innen und Geschäftsreisende, die – auch der Umwelt zuliebe – auf das Auto verzichten und mit der Bahn reisen. Die Reisezeit als Arbeitszeit nutzen zu können, ist immer noch Glückssache, zumindest für alle, die dafür auf das Internet angewiesen sind.

Deutschland – digitales Entwicklungsland?

Zu langsam, zu wenig, zu uninspiriert – das hört man immer wieder, wenn es um die Digitalisierung in Deutschland geht. Ob im Bildungssystem, im Gesundheitswesen oder in der Verwaltung: Die digitale Transformation bietet bislang vor allem Raum für Kritik. Die Initiative D21, die Akademie für Politische Bildung, die Gesellschaft für Informatik und der Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Europarecht und Informationstechnologierecht der Universität Passau hatten sich daher zum Ziel gesetzt, auf ihrer jährlichen Kooperationstagung in Tutzing einen aktuellen Blick auf die Digitalisierung in Deutschland zu werfen und Raum zu bieten, um aus unterschiedlichen Perspektiven geeignete Wege für den digitalen Strukturwandel in Deutschland zu diskutieren.

Im europäischen und internationalen Vergleich liegt Deutschland bei der Digitalisierung bislang allenfalls im Mittelfeld – und das als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Prof. Dr. Helmut Krcmar, Leiter des Krcmar Lab an der Technischen Universität München, leitete seine Analyse ein mit den Worten:

Schimpfen Sie nicht mit mir, wenn die Ergebnisse der vorgestellten Studien zum Stand der Digitalisierung in Deutschland so ausfallen, wie sie ausfallen.

In seinem Impuls konzentrierte sich Prof. Krcmar, der gemeinsam mit weiteren Kolleg*innen der TU München Mitherausgeber des eGovernment MONITOR der Initiative D21 ist, auf die Digitalisierung der Verwaltung. Die Gründe für das unbefriedigende Abschneiden Deutschlands in internationalen Rankings seien vielfältig:

- Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) finde in einem komplexen organisatorischen Umfeld und mehrstufigen Governance-Strukturen statt.

- Silostrukturen in der deutschen Verwaltung seien eine Hürde für die Zusammenarbeit und den Informationsfluss zwischen Ressorts und Organisationseinheiten.

- Der fortschreitende Fachkräftemangel und die mangelnde digitale Kompetenz der Verwaltungsmitarbeiter*innen tue sein Übriges.

- Der Föderalismus führe zur Verlagerung vieler Aufgaben auf die Kommunen, und das ohne ein entsprechendes Gesamtkonzept, eine gemeinsame Architektur und eine langfristige Finanzierung.

Verwaltungsdigitalisierung im föderalen System: Da geht noch was

Beim von Prof. Dr. Ursula Münch, Direktorin der APB Tutzing, moderierten „Akademiegespräch am See“ wurde dieser Föderalismus-Faden aufgenommen: Mit Malte Spitz, Mitglied des Nationalen Normenkontrollrats, Dr. Franziska Armbruster, Gruppenleiterin Digitale Transformation beim Bayerischen Staatsministerium für Digitales, und Alexander Handschuh, Sprecher des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, diskutierten hier Vertreter*innen von Bund, Ländern und Kommunen über Verwaltungsdigitalisierung im föderalen System.

Ein tragendes Thema, das sich durch das Gespräch zog, war der Zusammenhang von (gelungener) Verwaltungsdigitalisierung und dem Vertrauen in den Staat und seiner Organe:

Digitalisierung kann das Vertrauen der Bürger*innen in den Staat auch stärken – wenn wir sie gut machen.

Diese von Dr. Armbruster eingebrachte Maxime habe aber auch die Schattenseite, dass bei Unzufriedenheit mit der Digitalisierung Vertrauen der Menschen sinke. Das gelte es, unbedingt zu verhindern. Hier komme den Kommunen eine besondere Bedeutung zu, so Handschuh: „An wen wenden sich Bürger*innen denn, wenn sie Vertrauen in den Staat verlieren? An die*den Bürgermeister*in.“ Tatsächlich würden kommunale Vertreter*innen aber bei den Diskursen häufig am Katzentisch sitzen.

Letztlich sei mehr Zusammenarbeit der drei Ebenen Bund-Land-Kommune gut und wichtig, dürfe aber nicht bedeuten, dass man sich gegenseitig nicht mehr kritisiere, so Spitz:

Wir haben bei der Digitalisierung eine Bund-Länder-Schicksalsgemeinschaft, die sich im IT-Planungsrat manifestiert. Dort gibt es wenig Streit und nach Außen ein gewisses Schweigen, weil man gar nicht weiß, wer eigentlich an was die Schuld trägt.

Er forderte hier eindeutigere Verantwortungsübernahme bei allen drei Ebenen: Wenn man den Bürger*innen schon 2005, 2010 und 2018 eine digitale Verwaltung versprochen haben, die aber 2023 immer noch nicht wirklich da sei, dann sei das eine politische Frage. Es brauche jemanden, der dafür einstehe.

Digitale Transformationen – Warum ist es so schwer?

Das Beispiel der deutschen Verwaltung ist nur eines von vielen. Es gebe nicht die eine Digitalisierung, sondern viele, so attestierte es auch Prof. Krcmar: die Digitalisierung des öffentlichen Sektors, der Privatwirtschaft, des Gesundheitswesens, der Bildung und so weiter. All diesen digitalen Transformationsprozessen sei gemein, dass sie jeder für sich „ein verzwicktes Problem“ seien. Auf die Kernfragen der digitalen Transformation gebe es also viele mögliche Antworten – jede digitale Transformation ist anders.

Aber egal ob in der Verwaltung oder in anderen Bereichen – es bleibt die Frage, warum wir nach Jahren der digitalen Transformation immer noch viel mehr über Hürden als über die konkrete Umsetzung reden. In den Augen von Prof. Dr. Thomas Hess, Direktor des Instituts für Digitales Management und Neue Medien an der Ludwig-Maximilians-Universität München, ist es für die Beantwortung dieser Frage wichtig, sich noch einmal vor Augen zu führen, was Digitale Transformation eigentlich bedeutet:

Digitale Transformation ist die Einführung digitaler Innovationen in bestehende Organisationen.

Der Staat und öffentliche Einrichtungen wie Schulen oder Gesundheitsämter müssten dabei auch als Organisationen verstanden werden. Für sie würden ähnliche Grundprobleme wie für privatwirtschaftliche Organisationen gelten:

- die Interdependenz von Technik und Organisation und damit die Notwendigkeit der Synchronisation von innovativen fachlichen und technischen Lösungen.

- der Widerstand von Organisationen gegen grundlegende Veränderungen etablierter Prozesse und Strukturen.

Diese beiden Herausforderungen würden durch rasante technologische Entwicklungen moderiert. Prof. Dr. Hess beschrieb die grundlegenden Probleme der digitalen Transformation aus Sicht der Forschung. Beth Havinga, Gründerin und Geschäftsführerin von Connect-EdTech, und Dr. Sarah Becker, Gründerin und Managing Partner des Institutes for Digital Transformation in Healthcare, gaben hingegen Einblicke in die ganz praktischen Herausforderungen der digitalen Transformation des Bildungs- und Gesundheitssystems.

Digitalisierung und schulische Bildung

Im Bildungssystem, so Havinga, fehle es vor allem an einer gemeinsamen, zeitgemäßen Vision für die Bildung und damit für die Zukunft unserer Gesellschaft: „Eigentlich wollen wir mit Vollgas in die Zukunft, aber gleichzeitig ziehen wir sicherheitshalber die Handbremse an.“ Das Bildungssystem brauche eine reflektierte Digitalisierung, bei der es nicht nur um Geräte gehe, sondern um eine gemeinsame Antwort auf das „Wie“ und das „Warum“. Statt planloser Verbote oder Digitalisierung als Selbstzweck brauche es mehr Wirkungsorientierung bei der Digitalisierung des Bildungssystems. Dabei hat Havinga einen klaren Appell an die Tagungsteilnehmer*innen:

Wir können uns den Luxus, weiterhin den Mehrwert digitaler Technologien zu hinterfragen, nicht mehr leisten.

Unser Bildungssystem stehe vor großen Herausforderungen und werde Technologien brauchen, um sie zu bewältigen. Und auch bei der Vermittlung von Zukunftskompetenzen sei Digitalisierung notwendig. Umso wichtiger sei es, dass wir einen klaren Plan haben, wie wir die neuen Technologien gezielt einsetzen können, um Bildungsziele zu erreichen.

Prof. Dr. Ulrike Lucke, Vizepräsidentin der Gesellschaft für Informatik und Forscherin am Institut für Informatik & Computational Science der Universität Potsdam, gab in diesem Zusammenhang den Gästen auch einen Einblick in das Projekt „Nationale Bildungsplattform“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). In dessen Mittelpunkt stehen unter anderem individuelle Lehr- und Lernpfade, die sich an den Nutzenden (Schüler*innen und Lehrende) orientieren. Lucke, die in ihrem Projekt den Prototypen mitentwickelt hat, stellte heraus, dass sie überrascht gewesen sei, dass in so einem engen Projektrahmen agiles Arbeiten mit dem Ministerium möglich gewesen sein – etwas, das sie sich grundsätzlich für den Umgang mit Digitalisierung im Bildungswesen wünsche. Sie gab allerdings auch zu bedenken, dass die Plattform kein „Amazon oder Spotify für die Schule“ werden dürfe:

Wir machen uns aus akademischer Perspektive grundsätzliche Gedanken über Plattformisierung im Bildungsbereich. Wenn sich irgendwo viele Dienste sammeln, sammelt sich auch (Markt-)Macht. Hier gilt es, aufzupassen.

Digitalisierung des Gesundheitssystems

Für das Gesundheitssystem biete die Digitalisierung die Chance, personalisierte Medizin zu ermöglichen, so Dr. Sarah Becker. Weiter gedacht könne die digitale Transformation einen Paradigmenwechsel ermöglichen: von „find & fix“ (Diagnose und Behandlung) hin zu „predict & prevent“ (Vorhersage und Prävention). Becker betonte dabei, dass eine verantwortungsvolle Mensch-Maschine-Interaktion immer auch bedeute, dass „die letzte Meile analog bleibt“, die Zugewandtheit im Arzt*innen-Patient*innen-Verhältnis also erhalten bleibe. Im besten Fall helfe die Digitalisierung sogar dabei, dass mehr Zeit für den Austausch mit den Patient*innen bleibe.

Eine der größten Chancen liege jedoch im Abbau von Informationsasymmetrien, die dem Gesundheitssystem immanent sind: Immer wieder tue ein*e Akteur*in etwas, was der andere nicht beurteilen könne. Patient*innen könnten z.B. selten beurteilen, ob Ärzt*innen die richtige Behandlung vornimmt. Die Ärzt*innen wiederum hätten keine validen Informationen über das behandlungsbegleitende Verhalten der Patient*innen. Bisher habe auch ein direkter Kommunikationskanal zwischen den Kostenträgern (Krankenkassen) und den Patient*innen gefehlt. Durch die Digitalisierung werde daran sukzessive gearbeitet, z. B. indem die Kassen selbst auf die Patient*innen zugehen und mithilfe von Technologien Daten sammeln, um ihre Services zu verbessern.

Die drei größten Baustellen, an denen gearbeitet werden müsse, sind laut Becker die digitalen Kompetenzen aller Akteur*innen, Regelungen zur Datensouveränität der Patient*innen sowie überzeugende Datenschutzkonzepte:

Im Zentrum der digitalen Transformation des Gesundheitswesens müssen immer Werte stehen.

Wie kann der digitale Strukturwandel gelingen?

Prof. Hess hat in seiner Forschung mögliche Lösungsansätze für all diese Herausforderungen identifiziert. Sie decken sich auch mit den Anregungen und Handlungsempfehlungen, die im Laufe der Tagung von den Expertinnen aus dem Bildungs- und Gesundheitssystem genannt wurden.

Es brauche…

- eine breite Perspektive. Es sei wichtig, das gesamte System zu betrachten und die bestehenden Interdependenzen zu berücksichtigen. Beth Havinga hat es sehr treffend ausgedrückt: Alles. Überall. Gleichzeitig.

- eine separate Digitalisierungsorganisation innerhalb der Organisationen. Diese müsse mit der unbedingten Unterstützung der Geschäftsführung/des Top-Managements ausgestattet sein; beide Ebenen müssten in regelmäßigem Austausch stehen und die digitale Transformation gemeinsam steuern.

- die Kombination von zentralen und dezentralen Ansätzen. Während das Top-Management die strategische Verantwortung übernehmen und die Richtung vorgeben müsse, sei auch die Begeisterung der Mitarbeiter*innen für das Thema nötig, damit eigene Ideen entwickelt und Aktivitäten vorangetrieben werden.

- eine Neudefinition der Rolle der IT-Abteilung. Diese müsse sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können: Installation und Bereitstellung von Hardware und Infrastruktur sowie Entwicklung und Bereitstellung von Softwarelösungen. Themen wie Kultur, Geschäftsmodelle oder die Neugestaltung von Prozessen seien nicht Aufgabe der IT-Abteilung.

- einen spezifischen Ansatz, der zur jeweiligen Organisation und Branche passe.

In allen Impulsen und Diskussionen wurde immer wieder deutlich, dass es keine einfachen Antworten oder Patentrezepte für das Gelingen dieses Prozesses gibt. Oder wie es Prof. Hess ausdrückte: „One size fits all, das funktioniert bei der Digitalisierung nicht.“

Weitere Punkte, die bei allen Redner*innen auftauchten: Unerlässlich sei eine Vision bzw. ein Plan, wo man hin möchte und was man erreichen will, denn Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein. Eine neue Governance für den Transformationsprozess und Strukturen, die den Wandel begleiten, seien ebenfalls sinnvoll. Und nicht zuletzt betonten alle, dass Technologien wichtige Werkzeuge seien, mit denen wir die Herausforderungen, vor denen die Gesellschaft steht, angehen können, solange Qualitätssicherung und ethische Werte zwingende Voraussetzungen für ihren Einsatz sind.

Wirkungsorientierung: Woher wissen wir, ob die digitale Transformation gelingt?

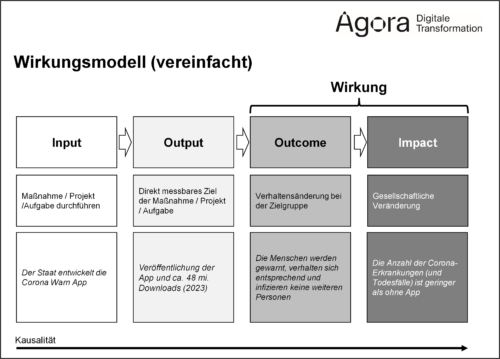

Apropos Qualitätssicherung: Wenn es um die digitale Transformation geht, wird noch viel zu selten nach der intendierten Wirkung gefragt. Warum wird etwas digitalisiert? Was ist das Ziel einer digitalpolitischen Maßnahme? Welchen Nutzen soll eine Maßnahme haben und für wen? Und woher wissen wir, dass die digitale Transformation erfolgreich ist? Benedikt Göller, Leiter Wirkungsmessung in der Digitalpolitik bei der Agora Digitale Transformation gGmbH, beschäftigt sich mit der Wirkung der Maßnahmen aus der Digitalstrategie der Bundesregierung. Doch was ist eigentlich „Wirkung“?

Mit Wirkung meine ich die ausformulierte gesellschaftliche Veränderung, die die Politik erreichen möchte. Während der Corona-Pandemie war es das Ziel, dass die Anzahl der Covid-19-Erkrankungen sinkt. Da stellt sich die Frage: Was kann gemacht werden, um diese Wirkung zu erreichen? Die Antwort darauf beschreibt dann eine Maßnahme oder ein Projekt, beispielsweise die Entwicklung der Corona Warn App.

So leitete Göller seinen Impuls ein. Ein solches theoretisches Wirkungsmodell, also der Zusammenhang zwischen Wirkung und Maßnahme, sollte immer als allererstes erstellt werden – bevor mit der Umsetzung eines Projekts begonnen wird. Das Modell helfe anschließend in allen Phasen der Umsetzung dabei, auf dem korrekten Weg in Richtung intendierte Wirkung zu bleiben.

Die Frage, die sich daraus ergibt: Warum wird in Politik und Verwaltung nicht öfter eine klare Wirkung definiert?

Göller gab zu bedenken, dass es gar nicht so einfach sei, eine erwünschte Veränderung gegenüber dem Status Quo zu definieren. In seinen Augen ist die Digitalstrategie der Bundesregierung trotz aller Kritik schon ein Fortschritt. Denn darin seien alle Ziele und Maßnahmen der Bundesregierung im Digitalbereich gebündelt und mit einem Monitoringkonzept verbunden. Derzeit sei die Digitalstrategie dennoch noch nicht so aufgestellt, wie man sie idealerweise mit einem Wirkungsmodell aufbauen würde. Im Forschungsprojekt „E-Valuate“ werden er und sein Team in den kommenden zwei Jahren eng mit den Verantwortlichen für die Umsetzung einzelner Maßnahmen aus der Digitalstrategie zusammenarbeiten, um gemeinsam zu überlegen, wie Wirkung im Projektalltag verankert werden kann. Hierbei werden Arbeitswerkzeuge und -methoden für Wirkungsanalyse und Wirkungsorientierung aus anderen Ländern und Bereichen (beispielsweise dem Start-up-Umfeld) erprobt, an den Projektkontext angepasst und weiterentwickelt. Ziel des Projekts sei es, Wirkungsorientierung in den Maßnahmen der Digitalstrategie zu verankern. So könne ein kontinuierlicher Lernprozess entstehen, mit dem dann auch die Digitalstrategie wirkungsvoller werden könne.

Den eigenen Wirkbereich erkennen und ausfüllen

Am Ende der Veranstaltung ließ sich attestieren: Der Wunschzettel ist immer noch länger als die Liste der bereits umgesetzten Ideen. Aber: Es gibt bereits viele konkrete Lösungsansätze dafür, wie der digitale Strukturwandel gelingen kann. Dabei sollte nicht vergessen werden: Das abstrakte „Wir“ kann auch ganz persönlich sein, denn jede*r von uns hat einen eigenen Wirkbereich, wenn es um das Gelingen der digitalen Transformation geht.